季彩鳳

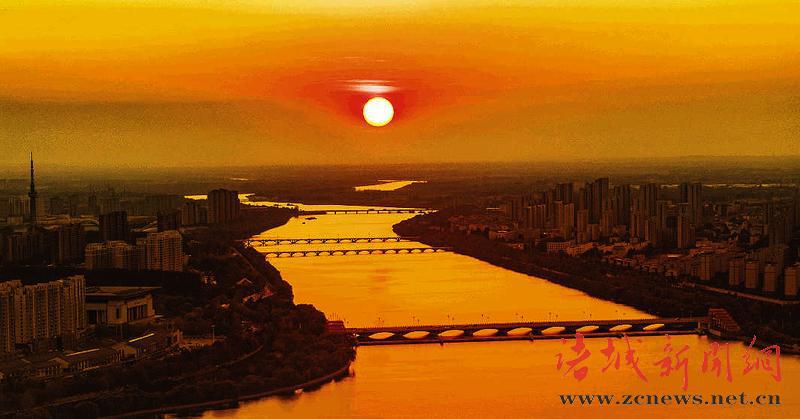

濰水之濱,龍城大地,歷史長河在月光下泛起粼粼水波,。

當王盡美立于喬有山巔,,面向無盡蒼茫喊出“乾坤誰操問昊蒼”時,,他那飽含深情的目光,,正在俯瞰這片被華夏血脈浸潤的土地。

山風(fēng)掠過青松,,仿佛百年前青年革命者的呼吸,,將山河的滄桑與熱血一并揉進詩句,化作永不褪色的精神圖騰,。

星火燎原處,,山河皆赤誠。王盡美故居的三間草坯房至今仍倔強佇立,,墻縫里滲出的黃土是苦難歲月凝成的琥珀,。他曾在此秉燭夜讀,油燈將少年單薄的身影投在斑駁的墻上,,與后來在青島病榻上寫遺囑的身形,,重疊成革命者的雙重剪影。如今王盡美革命事跡教學(xué)基地的紅色講堂里,,學(xué)子們齊聲誦讀他的遺囑,,鏗鏘有力的話語、言不及私的豪情,,如同穿越時空的鼓點,,讓聆聽者的心弦隨之震動。學(xué)子們沿著劉家莊自衛(wèi)反擊戰(zhàn)的遺址行走,,彈孔密布的老墻下,,野花開得格外鮮艷———那是烈士們用生命澆灌的春天,硝煙散盡后,,不屈的吶喊已化作漫山遍野的鮮花,。

明月照千古,文脈貫長虹,。超然臺上的舉杯問月,,將諸城的夜色釀成了“千里共嬋娟”的永恒詩意,超然臺也由此成了文人的瞭望塔,。古琴的七弦震顫著諸馮村虞舜制琴的傳說,,茂腔的曲調(diào)藏著濰水漁歌的韻腳。若不是密州的古琴聲撫平了政治失意的褶皺,,蘇子又怎會有“起舞弄清影”的豁達,?那輪照過蘇軾兄弟離愁的明月,如今依然懸在超然臺的飛檐上,,與蘇軾“把酒問青天”的塑像遙相對望,,仿佛千年對話從未中斷,。

這片土地,,似乎天生具有將苦難淬煉成詩的特質(zhì):曲轉(zhuǎn)的古巷中,,蹦蹦跳跳的孩子們吟唱著“尋理想,盼亮光,,王大耳朵別故鄉(xiāng)”的童謠,;臧克家的書房里,玻璃柜中泛黃的詩稿仍跳躍著“有的人死了,,他還活著”的鏗鏘韻律,;王統(tǒng)照故居的青磚院落中,新文化運動的激流仍在雕花窗欞間回響,。

當超然臺的月光與王盡美紀念館的晨曦相遇,,人們就會懂得,為何這片土地既能孕育“把名字鐫刻入石”的文豪,,又能走出“把血肉鑄成豐碑”的革命者———這是一部血脈延續(xù)的不朽詩篇,,是一首精神合諧的千古合唱。

青山藏碧血,,綠水潤丹心,。喬有山的蒼翠掩映著衣冠冢的肅穆,吳家樓水庫的碧波倒映著抗日烈士紀念塔的巍峨,。在諸城,,紅色從來不是孤立的顏色:春日的油菜花海,漫過路家道口伏擊戰(zhàn)遺址,,金黃連著天際的霞光,,恰似當年鄉(xiāng)親們?yōu)閼?zhàn)士包扎傷口時染血的繃帶;秋日的銀杏葉,,鋪滿臧克家故居的庭院,,每一片金黃都在講述詩人如何將鄉(xiāng)愁織進《泥土的歌》。那錫山子烈士紀念塔畔的野櫻桃,,清明時節(jié)白花如雪,,仿佛英靈們依然年輕的臉龐,在春風(fēng)里微笑,。

山河藏文骨,,熱血續(xù)華章。當諸城人用茂腔唱起“但愿人長久”,,那聲音里既有古琴的蒼茫,,又有高鐵駛過膠新鐵路的鏗鏘。站在今日的諸城,,紅色研學(xué)隊伍追尋著先驅(qū)的英魂,,穿梭于齊長城遺址與邁赫機器人科普基地之間,聆聽著蔡家溝藝術(shù)試驗場蕩漾的新譜民歌。

一座城市的偉大,,不僅在于它曾有多少名人顯赫,,更在于每個普通人都能成為歷史的續(xù)寫者———就像濰水泥沙終將入海,那些沉淀在歲月里的赤誠與風(fēng)骨,,早已化作河床下的石英,,在時光沖刷中愈發(fā)晶瑩。

(作者單位:王盡美革命事跡教學(xué)基地)

1 條記錄 1/1 頁