融媒記者 管慧 通訊員 劉培珍

秋高氣爽,蔚藍的天空下,,孩子們在園里采摘瓜果,,清風徐來,一個小女孩抱著瓜果甜美地笑起來……這是日前記者在桃林鎮(zhèn)史家溝村采訪時看到的景象,。

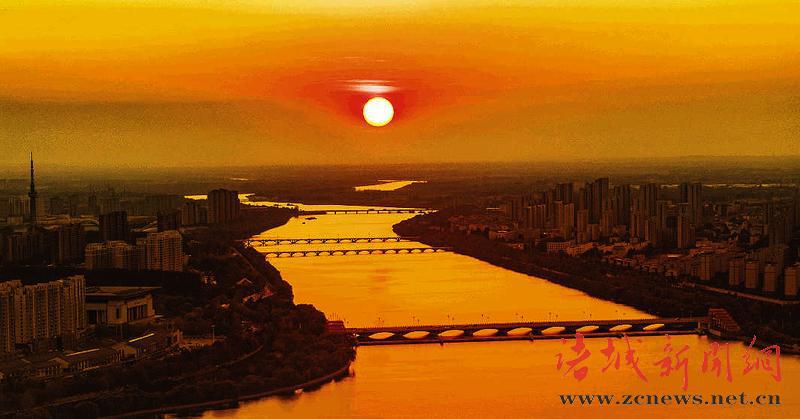

今年雨水多,澆透了干涸的田地,,潤澤了座座青山,,蓄滿了河湖溝灣,史家溝的河溝,、山里的溪流或急或緩,,潺潺流淌,悅心悅耳,。美麗的史家溝地處大山深處,,四面環(huán)山,一條彎曲的山路通向外面的世界,,這是政府為扶持當?shù)卮迕癜l(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟剛修的水泥路,。

史家溝東邊是原來的自然村沈家溝,因村子太小而并入史家溝,,現(xiàn)在留守沈家溝的,,只有三戶人家,其中一戶是1981出生的青年人———沈順磊,。小沈從濰坊商業(yè)學校畢業(yè)后,,一直在新郎希努爾公司從事市場營銷工作。誰料,,三年前的那場變故改變了他的人生軌跡,。

2019年春節(jié)剛過,沈順磊父親遭遇車禍去世,,幾天的功夫,,母親明顯蒼老消瘦了,沈順磊看著心疼不已,,就是在單位上班,,腦海里也時常浮現(xiàn)母親蒼老憔悴的面容。由于擔心母親的身體會因精神狀況不好而垮掉,他每天下班都驅(qū)車30多公里回老家陪伴母親,,第二天再趕回單位上班,。不管多晚,母親都會在門口張望著等兒子回家,。

父母原本在村里打理著種植園,,沈順磊勸母親把種植園賣掉,跟他到城里住,??赡赣H舍不得這份跟丈夫打拼出的“家業(yè)”。他曾接母親到城里住過幾天,,但離開老家的母親生活不習慣,,不是嗓子疼,就是眼發(fā)紅,,飯吃不下,,覺睡不寧,。他知道,,母親離不開老家,離不開她與丈夫用十幾年的汗水與心血換來的那一百多畝種植園,。他只好又把母親送回老家,。

母親回去后,他陷入矛盾與糾結:老家的種植園母親是不舍得轉(zhuǎn)賣了,,可是他又擔心讓母親一人操勞會累壞她,,就萌生了辭職回鄉(xiāng)的念頭。但一旦要告別平穩(wěn)的生活,,他又有些難舍,,有些顧慮。他先向妻子說了自己的想法,,沒想到妻子竟然很支持,,她說只要你不怕吃苦受累,回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)是對的,。他又征求母親的意見,,母親毫不遲疑地說,想回就回來吧,。于是,,沈順磊毫不猶豫地辭了職。

沈順磊的種植園,,有傳統(tǒng)的茶園,,有原先就有的板栗、柿子等果木,還有近些年栽種的櫻桃和桃子,,都是新引進的品種,。后來又從南方引進青桐子、梅花等珍貴苗木,,開始向綠化苗圃方向拓展,。桃花、櫻花盛開的季節(jié),,種植園對外開放,,游客可以賞花、拍照,,在這里度過一個愉快,、美好的時光;果子成熟時,,游客可以體驗采摘的樂趣,;無花無果時,可以爬山,,登高望遠,,欣賞美麗的自然風光。玩累了,,有民俗房做短暫的休息,;餓了,隨時做上幾樣農(nóng)家菜飽餐一頓?,F(xiàn)在,,順磊農(nóng)業(yè)觀光生態(tài)園基本做到了采摘、旅游,、餐飲,、民宿一體化經(jīng)營,正努力打造一個綠色,、環(huán)保,、一條龍服務的農(nóng)業(yè)觀光生態(tài)園。

年輕人都出去打工了,,留守的大多是老人,,他們沒有能力侍弄土地,有的就把地賣了,。賣了地怎么生活,?沈順磊就雇他們干一些力所能及的活,像給果樹剪枝,、打藥,,整理采茶,,修理田壩……不用費心打理田地,還有適當?shù)氖杖?,老人們很開心,。

交談中,沈順磊掛在嘴上最多的就是“老的養(yǎng)我們不容易,,我們得孝順他們,!”“我們農(nóng)村人的優(yōu)點就是樸實、善良,、誠信,。”“多虧政策好,,地方政府的支持,。”

去年,,政府在修這條進山村的水泥路前,,曾擔心拓寬路時會被占用路邊農(nóng)田的村民獅子大開口亂要賠償款。沈順磊拍著胸脯打包票說:“不會的,!抗日戰(zhàn)爭時期,,我們這村老百姓曾有八路軍住過,也常常為八路軍送情報,、運鹽,,還騰出房間給八路軍住……現(xiàn)在挪出點土地對他們來說又算得了什么?何況政府修路為的是造福這里的百姓,,還給補償款,他們何樂而不為,?”果然,,如他所說,不管占到誰家的地,,他們都很痛快地讓出了兩犁地,。有的村民還說,不夠的話我們家再讓出一犁來,。

路修好了,,進出大山方便了,日子越來越好了,。