在青島市工人文化宮,,有這樣一個講堂,,它每周定時舉辦,,風雨無阻,,至今已有41年,。

作為全國范圍內(nèi)開辦時間最長的公益性講座,,“每周一講”不設聽課門檻,,不限授課范圍,,不考試不發(fā)證,沒有復雜的教學指標,,只有最純粹的知識分享,。就像一座燈塔,照亮人們的精神世界,,帶來文化的啟迪和滋養(yǎng),。點亮這座41年不滅燈塔的,有一講就是半輩子的常駐講師,,有多年堅持上課的忠實聽眾,,還有一代代傳承接力的工作人員。他們說,,知識的傳遞不能停,,這堂課還得繼續(xù)講,。

歲月編織人生,光陰沉淀故事,,一起走進這堂老牌講座課,。

每周一晚9點,在青島市工人文化宮,,“每周一講”都會如約而至,。

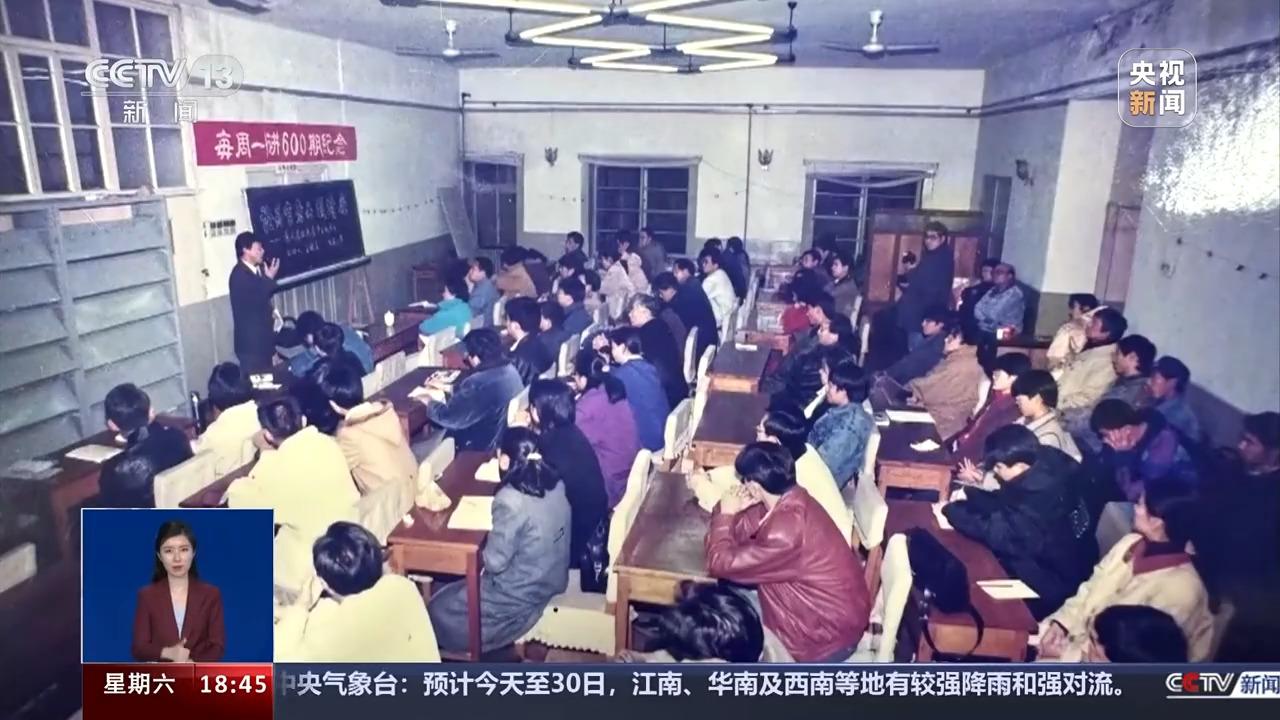

1983年,中華全國總工會倡議發(fā)起“振興中華讀書活動”,,青島市工人文化宮為響應號召,,開辦了“知識就是力量‘每周一講’職工大講堂”。而之所以叫“每周一講”,,有兩層含義:一是每周講一次,,二是每周一開講。

當時,,為了給聽眾帶來不重樣的知識分享,,工人文化宮的工作人員“操碎了心”。

在那個人們獲得信息渠道有限的年代,,涵蓋了政治,、經(jīng)濟、體育,、歷史,、哲學等等,無所不包的“每周一講”課堂瞬間爆滿,?;叵氘斈甑膱鼍埃?3歲的周學梧仍記憶猶新,。

講臺之下,,有各行各業(yè)的人們,他們既不像普通學生有知識儲備,,也不像接受繼續(xù)教育的成年人有學歷目標,。想留住聽眾唯一的標準就是講得有質(zhì)量、有意思,,很多講師都覺得“這個講臺不好站”,。

“每周一講”講師宋文京:如果我在大學講,往往它是一門課,,必須要有前因后果,,必須要有章節(jié)分布,也必須要有學術(shù)的深入性,那在這兒更多的是,,深入淺出,,你要用跟大家溝通的語言,要講故事,。要讓大家happy快樂起來?,F(xiàn)在大家上網(wǎng)都能查到好多東西的時候,這時候你還得有獨立的一些見解,。

講師們使盡渾身解數(shù),,聽眾聽得開心。在“每周一講”大家不僅分享著知識的快樂,,共同的興趣連接還讓很多人彼此成了朋友,。

41年時光中,堅持不改期,、不暫停,、不重復的“每周一講”,已有200多位講師授課,,這其中有一家人用接力的方式先后登上講臺,。

這是“每周一講”的第1700期講座,講臺上的是來自中國石油大學(華東)的青年講師宋寒兒,。臺下坐著一位特殊的觀眾,,“每周一講”的常駐講師,也是宋寒兒的父親,,宋文京,。

1994年,宋文京受邀為“每周一講”授課,,當時兩歲的宋寒兒和雙胞胎妹妹宋露兒成了課堂上最小的聽眾,。

“每周一講”講師宋寒兒:大家都去看著爸爸,好像是在希望聽到爸爸講出更多有意思的事情,,結(jié)束的時候,,他們都圍著爸爸不停地問各種問題,我覺得就是有一種氛圍讓我特別難忘,。

30年里,,宋文京已在“每周一講”授課80次,宋寒兒讀大學前,,幾乎每次都陪著父親一起,她還會在家里幫父親查找圖片,、視頻,,制作幻燈片,擔任“每周一講”的非正式小助理,而“每周一講”也在不知不覺間,,像一顆種子一樣種進了她的心里,。

去年,從中央美術(shù)學院博士畢業(yè)的宋寒兒回到家鄉(xiāng),,到高校任教,。在課余時間,她也像當年的宋文京一樣,,登上了“每周一講”的講臺,。

“每周一講”講師宋寒兒:在去年畢業(yè)的時候,我還在我們學校的一塊石頭那里拍了一張照片,,那個石頭上寫了一句話,,叫以大愛之心,育莘莘學子,,以大美之藝,,繪傳世之作。這句話其實一直在深深地鼓勵著我們,,希望能夠用一些更創(chuàng)新的方式,,包括我在多年求學過程中對于藝術(shù)的思考,去和大家進行一下分享,,有更多年輕人被吸引到這個課堂之中來,。

時光荏苒,如何在信息過載的當下,,保持住“每周一講”的魅力,,一代代工作人員也在接續(xù)努力。

負責“每周一講”的工作人員有個有趣的名字——班主任,,如今已經(jīng)傳承到第8任,、1997年出生的徐夢恬身上。

為了吸引新聽眾,,徐夢恬她們先在課堂內(nèi)容上求變,。

青島市工人文化宮工作人員徐夢恬:“每周一講”傳承41年,有一句話叫做時代的脈搏,,與時俱進,,婚戀、烘焙,、插花,、茶藝,像我們領(lǐng)導要求的,,說你們看到這個講座預告,,你們年輕人得自己都想來,,你才能把這個預告發(fā)出去。

如今,,她們有時會把講座開到基層企業(yè),,還將課堂上的精彩片段做成短視頻在網(wǎng)上傳播,不斷擴大著“每周一講”的影響力,。

青島市工人文化宮工作人員徐夢恬:我們和電視臺有一些合作,,希望能夠增加一些曝光度,現(xiàn)在也結(jié)合了短視頻,,更多的是去達到一個引流的目的,,講座一代一代在傳承,那我們希望聽眾也能一代一代傳承下來,。

41年,,“每周一講”的存在即便不算“奇跡”,也足夠神奇,;41年,,狹小的閱覽室換成了寬敞的百人大教室,破舊的黑板換成了智能的多媒體設備,,“每周一講”的課堂環(huán)境在變,,但“知識就是力量”的理念始終如一,“每周一講”帶來的精神啟迪和文化滋養(yǎng)也會永遠留存在他們心間,。

(總臺央視記者高磊趙飛王朝朋王偉宋建春)