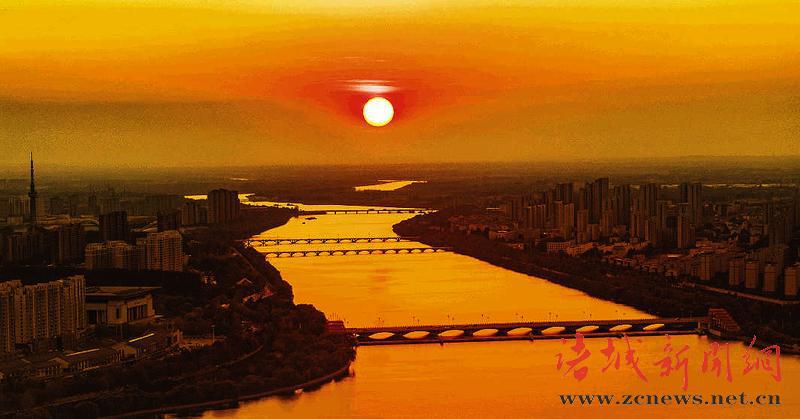

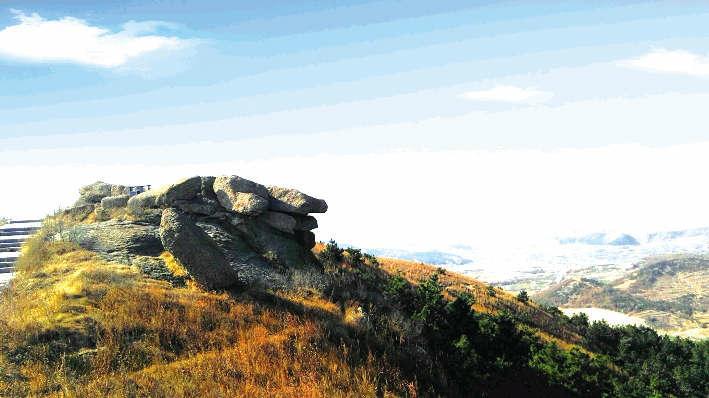

盧山

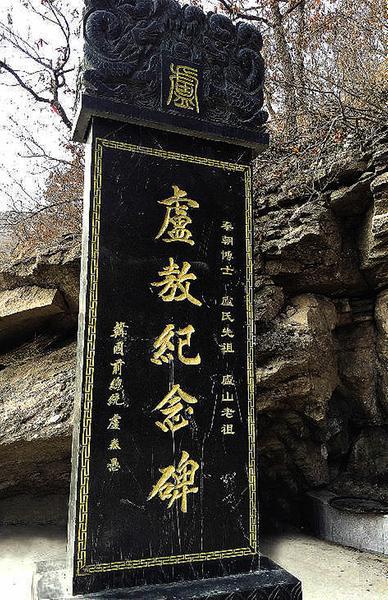

盧敖紀(jì)念碑

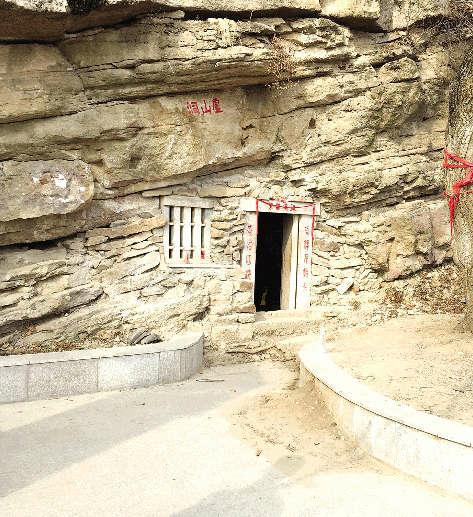

修葺后的盧敖洞 石文芳攝

隋源

盧敖:一個(gè)傳奇的人

盧敖,生于戰(zhàn)國后期,,燕國人,。因?qū)W識(shí)淵博,被秦始皇召為博士,。當(dāng)時(shí)共有70余位學(xué)者被授予“博士官”,,他們領(lǐng)導(dǎo)2000余名“諸生”,從事古文獻(xiàn)的整理和審定事務(wù),。

關(guān)于盧敖,,有很多記載?!痘茨献印さ缿?yīng)訓(xùn)》中說,,盧敖漫游到了北海,到達(dá)蒙谷山,,見一仙人迎風(fēng)而舞,,遂上前搭話,欲與仙人結(jié)為朋友,。仙人笑道,,其已與汗漫約好在九垓之外會(huì)面,,故無法在此久留。說完,,舉臂聳身,飛入云中,。盧敖茫然若失,,自言自語:“我和這位先生相比,就如同小蟲與黃鵠一樣,。整天奔波不停,,卻還在咫尺之地漫游,但自以為很遙遠(yuǎn)了,,這不是顯得很悲哀嗎,?”后來,大概終于得了仙人指點(diǎn)的緣故吧,,傳說盧敖通過在休糧洞中的漫長修行,,終于羽化登天。李太白有一首詩《廬山謠寄盧侍御虛舟》,,提到了盧敖,,字里行間是滿滿的景仰和神往:“我本楚狂人,鳳歌笑孔丘……先期汗漫九垓上,,愿接盧敖游太清,。”意思是,,(我)跟那不可知之神在九天之外有個(gè)約會(huì),,愿意接著盧敖老先生一同游覽仙境。

其實(shí),,盧敖在歷史中曾有另一個(gè)面貌,,即司馬遷在《史記·秦始皇本紀(jì)》中記述的“燕人盧生”。據(jù)載,,公元前215年,,秦始皇第三次東巡時(shí)在碣石山(今河北昌黎,一說無棣)遇上了盧生,。對(duì)于圍繞在他身上的那些頗為神奇的傳說,,秦始皇崇信有加。一心想長生不老的始皇帝便派他去東海上尋求仙藥,。結(jié)果,,盧生上山下海,折騰了一圈,,仙藥沒求到,,卻帶回一本神仙寫的書,,名叫《錄圖書》,據(jù)說是上古仙人寫下的對(duì)后世的預(yù)言書,。書上有一句話震驚了秦始皇:亡秦者胡也,。當(dāng)時(shí),匈奴正在對(duì)秦王朝的北部邊境虎視眈眈,,是秦王朝的最大威脅,。秦始皇最大的心病就是“胡人”,也就是匈奴人,,看了這個(gè)《錄圖書》,,始皇帝立即派大將蒙恬帶30萬大軍北擊匈奴。又決定在北方的崇山峻嶺中筑城防御,,由此導(dǎo)致了偉大的萬里長城的誕生,。

后來,盧敖認(rèn)為“始皇為人,,天性剛戾自用”“樂以刑殺為威”“貪于權(quán)勢(shì)至如此,,未可為求仙藥”。后又因?yàn)榕c侯生在私下指摘朝政而觸怒秦始皇,,為避殺身之禍而逃亡,。他們這一背叛和逃亡行為還直接導(dǎo)致了歷史上著名的秦始皇“坑儒”事件的發(fā)生,有數(shù)百名儒生被坑殺,。那么,,眾所周知的“焚書”事件之后,盧敖去了哪里呢,?清《文淵閣四庫全書·山東通志》透露了他的行蹤:“盧敖,,燕人,始皇時(shí)為博士,,詔采藥海中,,東至令丘(即漢之橫縣,在今諸城盧山北),,見一石洞,,洞口如斗,遂匿不出,,辟谷導(dǎo)引,,世謂之休糧洞?!焙笕艘卜Q此洞為“盧山洞”,。此洞即今諸城市區(qū)東南方向盧山上的盧敖洞。盧敖隱遁于此,,煉丹修行,,并采集草藥為當(dāng)?shù)匕傩罩尾§罴?,深受愛戴。顯然,,盧山之陽的盧敖洞成了秦博士盧敖最后的歸宿,。

盧山:一座神奇的山

“飲酒臺(tái)”是山巔一方形巨石,表面平整,,造化天然,,狀若平臺(tái),可坐二三十人,,相傳為盧敖登臨飲酒覽勝之處,。圣燈巖位于飲酒臺(tái)下西南處,為一拔地而起的巨石,,高約10余丈,,遠(yuǎn)望似燈臺(tái)矗立,當(dāng)夕陽西下,,立于巖之東南,,見落日遙墜其上,,圣火熠熠,恰似紅燭照天,,以此得名,。據(jù)說山上還曾有三口清泉,汩汩涌流,,猶如三顆明珠,,當(dāng)年盧敖常常取清冽的泉水用來泡茶,可惜今日已無跡可尋,。

“山不在高,,有仙則名”。像神跡繚繞的盧敖本人一樣,,盧山也是一座神奇的山,,其最神奇之處莫過于山市。這是和海市蜃樓一樣的光影奇觀,,相傳大都出現(xiàn)在春季晴和無風(fēng)的日子,。關(guān)于它,清初文學(xué)家李澄中在《艮齋筆記》中有這樣一段記載:(康熙九年庚戌暮望日)與士人數(shù)輩會(huì)于盧山飲酒臺(tái),,見山市,,恍惚中,有山村,、竹樹,,籬落。又一飲酒臺(tái),,東西相對(duì),,不知其孰真假也……惜蘇軾知密州時(shí)未褥于神淵而一見之也。發(fā)生在海上的海市蜃樓或許并不罕見,,但發(fā)生在一座內(nèi)陸小山的山市絕對(duì)算得上天賦奇觀了,。而清同治甲子(1864年)春,四川丹陵人彭仲尹的《游東武盧山記》描寫得更加氣象萬千:

晨起,,效東坡禱海神,。巳刻,登山,。山極峭,,屐幾損。至巔,,忽見東南有青黑氣屏擋如障,,俄,五嶂結(jié)為浮屠,,有僧來往,。又頃刻,,杰閣摩天,飛檐廣楔,,氣象直欲吞日,,緊與浮屠對(duì)。其下,,沃野中開,,阡陌橫袤,垂柳夾道,,茅屋土垣隱露人家半面……未幾,,景物消散,目前唯煙霧掠耳也,。仆夫?yàn)橛嘌裕骸按松绞幸?。本地官民?shù)年不見,公似有緣焉,?!?br /> 后世的人們不禁要問,,在當(dāng)時(shí)秦帝國三百多萬平方公里的土地上,,名山勝水多的是,為什么遨游四方,、見多識(shí)廣的盧敖單單相中了這樣一座不起眼的內(nèi)陸小山作為他的隱遁潛修之所呢,?他是否和盧山早就有了某種精神交集?

這得從始皇帝的東巡瑯琊說起,。

秦帝國完成統(tǒng)一后,,劃分天下為36郡。諸城境域?qū)佻樼鹂?。這里北靠膠萊,,西接泰沂,東南面臨大海,,歷來是山川勝境,、膏腴沃土、戰(zhàn)略要地,。

歷史上無數(shù)英雄人物都曾來此游歷,。如姜太公姜子牙,傳說他是來封神的,,瑯琊乃四時(shí)神祠所在地,。在此后2000多年時(shí)光里,現(xiàn)身在這塊歷史舞臺(tái)上的重量級(jí)人物絡(luò)繹不絕,。如齊桓公,、秦穆公,、晉文公、楚莊王,、景公,、越王勾踐、漢武帝,、漢宣帝,、漢明帝等等。

文化界大家更是不勝枚舉———孔子,、李斯,、安期生、徐福,、司馬遷,、李白、白居易,、李商隱,、蘇軾、丁耀亢,、李澄中,、鄭板橋、高鳳翰……他們?cè)谶@里留下了數(shù)不清的文蹤史跡,,古風(fēng)遺韻,。

這些著名人物中影響最大的當(dāng)然還是秦始皇。

秦始皇對(duì)瑯琊情有獨(dú)鐘,,在統(tǒng)一六國后的第二年即興致勃勃地來這里筑臺(tái),。秦臺(tái)規(guī)模可觀,,據(jù)《水經(jīng)注疏》載:“所做臺(tái),,基三層,層高三丈,,上級(jí)平敞,,方二百余步,高五里,?!迸_(tái)頂還建有“禮日亭”,以觀海拜日,。

《史記》載:“秦始皇二十八年,,南登瑯琊,大樂之,留三月,,乃徒黔首三萬戶瑯琊臺(tái)下,,復(fù)十二歲,作瑯琊臺(tái),,立石刻,,頌秦德,明得意……”秦統(tǒng)一中國后,,始皇帝十年間的五次大規(guī)模巡游竟有三次到了瑯琊,。

浩蕩的東巡隊(duì)伍經(jīng)過諸城嗎?史籍并未見明確的記載,。

清代淄川籍文學(xué)家王培荀的《東游詩鈔》中有一首《諸邑黃板集懷古》,,倒是明言始皇帝曾在此“駐蹕”:

祖龍巡東門,駐蹕曾于斯,。

塵銷清幽路,,云濕從臣衣。

一朝登瑯琊,,學(xué)仙伍安期,。

今來弭節(jié)處,唯見村柴籬,。

“祖龍”是指秦始皇,,“駐蹕曾于斯”是指在這兒暫住停留過,“黃板集”據(jù)考證便是今天的諸城市皇華鎮(zhèn),,看來王培荀是認(rèn)定秦始皇在此逗留過的,。

筆者以為這是一個(gè)頗合乎情理的推斷,。此地多奇山秀水,,與瑯琊臺(tái)只有數(shù)十公里之遙,,熱衷巡游、在瑯琊動(dòng)輒一住仨月的始皇帝怎會(huì)忽略此地,?

盧山南麓即在皇華地界,是否在那支巡游隊(duì)伍里的盧敖先生,,早已仔細(xì)打量了這座神奇的小山,,并把那處隱秘的洞口在心里暗暗地打上了記號(hào)?

不管怎樣,,這座小山就像為秦博士盧敖量身定做的一樣———山以人名,,人以山顯———他們互相成就了彼此。

盧洞清風(fēng):千載余響

盧山洞,,亦稱盧敖洞,,又名休糧洞,因盧敖隱遁其中,、辟谷不食故稱,。洞口南向,,上方有“盧山洞”三個(gè)大字,,為明末清初諸城名士張侗所題,。洞內(nèi)高約2米,似一方幽靜的石室,,頂部有北宋至和、宣和年間的游人題刻,。洞中央置盧敖像,世人供為“盧山老祖”,,常有膜拜者。

據(jù)說此洞與東側(cè)之巖洞相通,,有一天然洞道平行深入幾十米,狹窄隱秘,,僅能容一瘦削之人匍匐進(jìn)入,。盡頭處豁然開朗,,別有天地,,那是另一處巖洞,是盧敖的起居及練功處,。據(jù)說曾有膽大的人潛入探查,見洞中有一盤石炕,,炕上一張石桌,壁上鐫有三個(gè)人的名字,中間為盧敖,。

近年來,有來自世界各地的盧氏后人通過宗親組織,,集資對(duì)盧敖洞進(jìn)行了修葺,。從盧山西邊主干道開辟了蜿蜒通往盧敖洞的山路,路盡頭右側(cè)有會(huì)仙亭,,左側(cè)是一處石墻圈起的院落,石門樓上是四個(gè)篆體字“恩澤綿長”,,繞過影壁墻是一處小廣場(chǎng),有石碑,、香爐等點(diǎn)綴各處,北望是一棵大約一抱粗的高大鳳陽樹,,生得葳蕤茂盛,掩映在其下的就是盧敖洞了,。有近年來盧氏后人用石頭鑲嵌的石門石窗。洞口也有石板鑲嵌的匾額,,上有四個(gè)篆書的紅字“祖德流芳”,兩邊對(duì)聯(lián)是“功德千秋在,,盛名四海揚(yáng)”。站在洞口遠(yuǎn)眺,,秀美山色盡收眼底。洞內(nèi)冬暖夏涼,,特別是盛夏時(shí)節(jié),,海風(fēng)一吹,穿洞入穴,,清爽襲人,令人心曠神怡。這一景狀正是“盧洞清風(fēng)”的來歷,。這樣的潛修之地,天造地設(shè),,鬼斧神工。傳說,,就在這洞內(nèi)打坐了不知多少歲月,盧老先生的指甲都長得足以繞炕三匝,,最終修行得道,羽化成仙,。并被周邊群眾尊奉為“盧山老祖”,安享著這塊土地上的人們對(duì)他的厚愛和崇敬,。后世的文人墨客,也對(duì)盧敖,、盧山以及盧敖洞寄托了不盡的緬懷和景仰。北宋時(shí)諸城是密州州治,,知密州的大文學(xué)家蘇軾經(jīng)常登臨此山,并留下了關(guān)于盧山的5首詩作,,并稱《盧山五詠》:

盧敖洞

上界足官府,飛升亦何益,。

還在此山中,相逢不相識(shí),。

飲酒臺(tái)

博士雅好飲,空山誰與娛,。

莫向驪山去,君王不喜儒,。

圣燈巖

石室有金丹,,山神不知秘。

何必露光芒,,夜半驚童稚。

三泉

皎皎巖下泉,,無人還自潔。

不用比三星,,清光同一月。

障日峰

長安自不遠(yuǎn),,蜀客苦思?xì)w。

莫教名障日,,喚作小峨眉。

千百年來,,盧山吸引著無數(shù)游人的腳步,而盧敖又給盧山賦予了一種獨(dú)特的文化人格,,使得盧山跟盧敖已經(jīng)難解難分。而盧洞清風(fēng)作為一種深厚的文化記憶,,歷盡滄桑,余響不絕,。

1 條記錄 1/1 頁